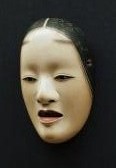

「増女」

こちらは理知的な性格の強さよりも、情緒的で雅な女性の色気を感じさせます。是閑の型に見られる大きな特徴です。

|

|

|

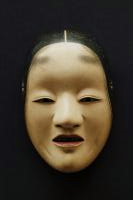

「曲見」

曲見は沢山の作家が手掛けていますが殆どが同じ型のもので、額の左側や頬の右下口の横に、沢山の写し傷を作っているのが特徴です。

|

|

|

細部を写し取るのが大変でした。雰囲気を出すために、殆どの傷も再現しました。 |

|

|

|

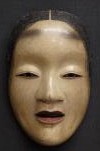

深井・曲見は何度制作しても、雰囲気を取るのが難しい面です。泥眼は宝生流独特の右満の型です |

|

| 上の写真。左から「浮き木型般若写し」「河内型深井写し」 「河内型曲見写し」「右満型泥眼写し」 |