|

〇この度、金沢市から名誉ある

「令和6年度文化活動賞」を、受賞しました。

長年の目標として、金沢の地で能面の文化的価値を認めて頂きたいと、色々な活動を続けて来ましたが、何とか能面文化が取り敢えず認められたように思っています。そういった意味でも、私にとって嬉しい受賞となりました。表彰式は10月15日です。 令和6年9月 祐自 |

|

|

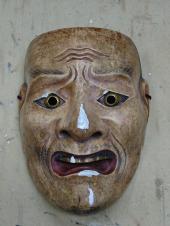

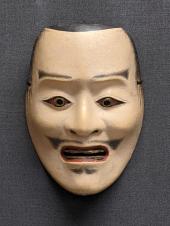

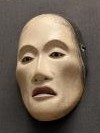

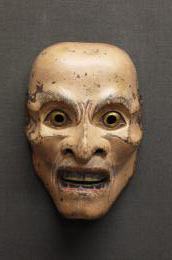

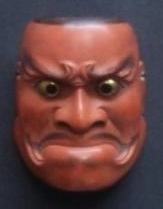

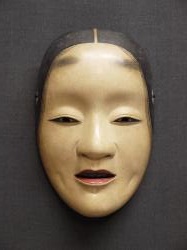

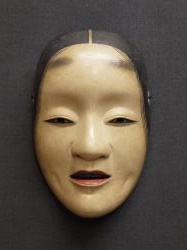

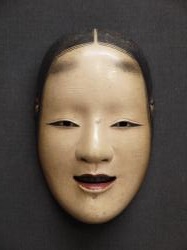

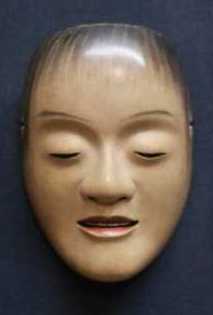

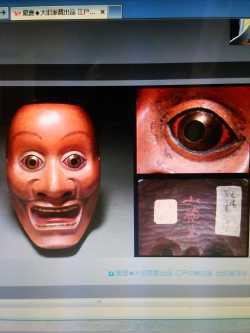

河内作の

「泥眼」を写しました |

|

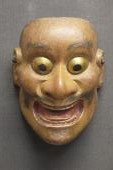

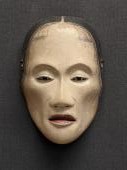

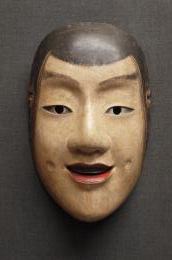

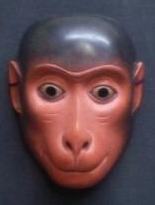

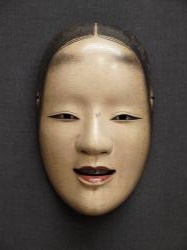

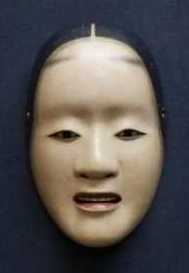

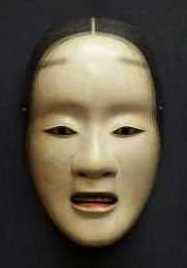

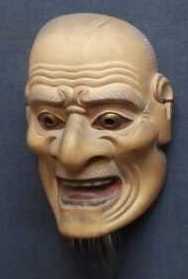

越智作の

「痩男」を写しました。 |

|

|

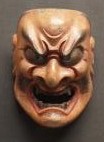

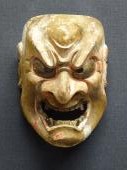

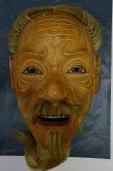

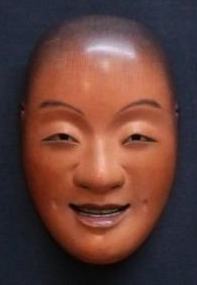

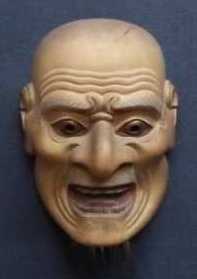

「一角仙人」 を創作してみました。感覚としては、年齢感を強めに意識したのと、老いても霊力と色欲を合わせ持つ、悟りきれない苦悩も盛り込みました。 |

昨年は例年通り、あまりにもバタバタと落ち着かない日々の連続で、またまたホームページの更新が全く追いつきませんでした。

10月には再度、フランス・ナンシーからパリと、能面修復計画に取り組んでいましたし、その中でも、宝生宗家・金剛宗家の多くの能面を修復をさせて頂き、多くの写しを制作しました。本当に充実した能面三昧の毎日で、今更ながら沢山の事を学んでいます。

本年は、年頭より能登大地震に被災しましたが、幸いにも金沢はたいした被害も無く、能登の方達の立ち直りを願うばかりです。

本年も忙しい日々の連続ですが、可能な限り老体に鞭打って、趣味の能面修復と趣味の能面制作に邁進したいと思っています。世間の騒がしさに流されず、信念を持って真実探求の為に頑張りましょう。

出来るだけ更新するので、宜しくお願いします。後藤2/18 |

|

フェイス・オブ・ジャパンのエピソード10になりました。

良ければご覧ください。下のリンクをタップするとご覧になれます。

https://youtu.be/9nNJ4CSPoJA?si=-T716ZokL0V29h7W |

|

金沢市の姉妹都市、フランス・ナンシー市に 文化財として保存されている、江戸時代に制作された能面の修復指導に行ってきました。この修復指導は、これから三年間に亘って完成される予定の、長期プロジェクトです。左右の写真はナンシー市の議事堂で、歴史ある建築がそのまま使用されています。 |

|

|

|

|

|

連日の晴天で、美術館に向かう道中はまるで夢の世界にいるような錯覚に陥るくらい、美しく気品のある建物の連続です。 祐自 |

|

|

|

ナンシー市立 美術館の収蔵庫での作業は、全員が楽しみながら、しかも手際よくこなしていました。 |

|

フランスの修復師国家資格を有するオードレ女史に、細かい修復作業の実演をしています。

同時に保存している20面の、修復資料とこれからの実施計画を作成しました。 9月には、またフランスに戻ります。 |

|

|

|

| 同行して頂いた金沢能楽美術館学芸員の山内さんとオードレ。上右は、毎晩ワインを呑み歩いた 夜の町です。 |

|

左は、通訳の点田さんの紹介で、山内さん共々ナンシーの精神科医のご夫婦に夕食に招待され、 本当に頬が落ちそうなくらい美味しいワインと食事を頂きました。

素敵なご夫婦です。 |

|

|

|

美術館の展示絵画です。左は天井まであるドラクロアの作品です |

|

|

左の写真は 連日通った美術館への石畳です。 |

ナンシーの町は何を食べても美味しいのですが、とにかく量が多いので、気を付けていないと太ります。 |

|

|

|

|

|

|

アールヌーボー発祥の地です。何ともお洒落な建物で、室内の装飾も置かれている家具も、温かみのある曲線で統一され、全体が貴重な文化財として、保存されていました。 |

|

|

|

|

左の写真は、ギメ美術館の能面です。展示は15面程が展示されていて、どれも江戸時代の作品ですが、傷みが酷く相当劣化が進んでいます。他にも真っ黒になってしまった一角仙人や、植毛が殆どない三光尉など、なかなか良く出来た作品なので、修理を急がないと消滅してしまいます。 |

|

|

|

|

|

久々のパリです。市内視察が目的の滞在ですが、前回行けなかったエッフェル塔に行ってきました。

新型コロナの感染も治まりつつありマスクをしている人は、ほとんど見かけませんでした。右は、前回も滞在中に毎日お邪魔したレストランのご夫婦で、相変わらず元気そうでお店は満員でした。その下は、パリ在中の日本人の皆さんと、食事会をしました。令和5年2月19日 |

|

|

|

|

アッと言う間に半年以上が過ぎて、全く

活動の報告も出来ずでした。連日の忙しさに

身体のあちこちの筋肉の衰えから、不自由に

なったり傷みが出たりで、毎朝起き上がるのが

葛藤の毎日です。誰でもよいから技術のある

人で仕事を助けてくれる人が欲しいです。

令和5年1月31日 |

半年ほどの間ですが、本当に良く仕事していると思います、本年2月は修復の為にフランス・ナンシー氏に渡航します。

取り敢えず今手掛けている仕事はお休みで、ナンシー行きに集中したいと思います。

このプロジェクトは大きく広がりを産みそうなので、頑張るつもりです。 |

|

|

宝生本面「浅井」と、「顰」の修復です。両面とも大変珍しい面です。 |

|

令和4年5月3・4・5日と、

佐渡に調査をしに行ってきました。 |

|

|

|

|

|

|

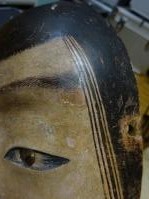

上記・左の写真は「景清」の珍しい型です。修理は膠の劣化と剥落が酷くて、困難を極めましたが、どうにか復活しました。右の面は出目栄満作ですが、額の樹脂を取り除いて整形する際に木屎の上に府糊で紙を貼っていた為に、糊を虫が食べていました。修理に、糊は厳禁です! |

|

|

|

|

|

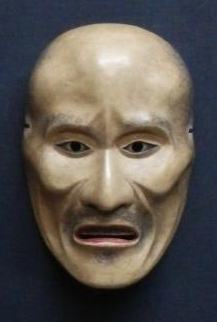

金剛宗家の作者不詳の典型的な「天神」の面です。息を吹きかけるだけで彩色がはらりと落ちるくらい膠が劣化していました。必要な剥落止めは、大変な作業でした。 |

|

|

|

|

左は宝生本面の「俊寛」

です。珍しく面裏の修理で、麻布の剝がれを押さえました。右は、宝生宗家の「鷹」です。 |

| 手前は「小悪尉」右は、宝生本面「中将」白き方です。修理でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

金剛流名物型の伝赤鶴作の「赤般若」修理です。長年の使用によって、傷みは激しく進んでいました。良い面は頻繁に使用される宿命です。 |

|

|

|

宝生「女増髪」

近江作の良品です。艶っぽい硬い彩色ですが、樹脂が出ています。 |

|

此のところ、バタバタと忙しすぎてパニック状態です。

アッと言う間に数か月、数年が過ぎて、ホームページも全く更新が出来ていません。

世間は、新型コロナに加えてロシアのウクライナ侵略戦争。

物価高に円安・株安。

経済優先の資本主義も、行き詰って来ているようです。

人間中心の文化的伝統的な考え方も影を潜め、AI を優先した文明先行の

破滅的な考え方が、地球規模の異常気象や温暖化を助長しています。

人の命を救うための哲学的な宗教も、ひたすらお金儲けに専心し、悪徳低能な

政治家と結び付いて暴利をむさぼろうとしています。

今の世に必要な世界は、本当の意味の「能」の世界・考え方ないでしょうか。

継承の為に次世代に迎合して下野するのではない、能楽本来の精神に

帰って、能の本当の意味を「能面」に問いかけることで、これまで我々の

祖先から脈々と受け継いできた世阿弥の精神に立ち返る必要があると思います。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

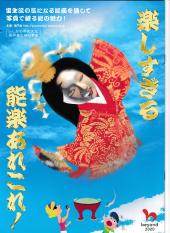

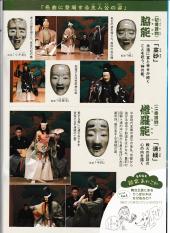

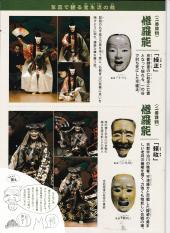

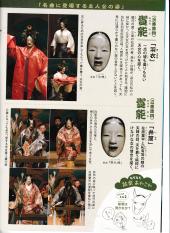

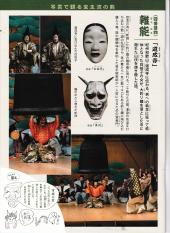

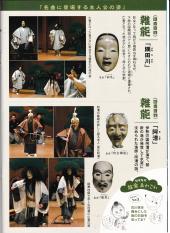

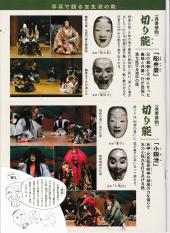

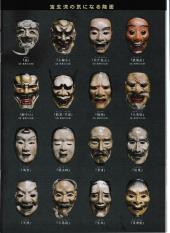

新型コロナウイルス拡散による緊急事態宣言の為に、恒例の子供達向けの「楽しすぎる能」を開催することが出来ず、石川県の5・6年生の子供達に能と能面が楽しく

読み解けるパンフレットを作成して配布しました。

各学校に郵送で配布したのですが、制作費運送費共に大変な金額になり、石川県助成金対象の事業でなければ出来ませんでした。お金に換算できない祐門会の方々の手厚い協力もあって、こんな時にしか出来ないような意味深井内容に成った結果に

感謝するばかりです。本当にご苦労様でした。

いくつかの学校からは、子供達が大変喜んだとの報告を頂きました。 後藤 |

|

|

|

金剛宗家の「怪士」

修復です。左は彩色の

補彩と、剥落止めの充填

途中ですが、色が変わっ

て木地に染み込んでる

のが確認出来ます。右は

完成写真です。

|

|

|

|

|

私のお気に入りの

「小飛出」です。

室町の気風がしっかりと漂っています。これも、劣化が酷くて大掛かりな修復になりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

上は友閑作の「怪士」と「痩せ女」ですが、何れも長い間目に触れる事なくかたずけてあった

ようで、彩色が殆ど木地から浮いて状態になって、今にも胡粉がはらはらと落ちて行く状態でした。

まずしっかりと剥落止めを吸い込ませた上に、注射器で直接木地にも充填し、木地の膠の回復を

施しました。

そのうえでまったく膠の回復が見込めない箇所で、以前の修復が稚拙で適切でない部分を出来る

限りそぎ落として、しっかりと木地の回復の為の下処理を行い、彩色を補彩しました。R3/ |

|

|

|

宝生流独特の(国重要美術品)の般若です。膠の劣化が進んで、はらはらと彩色が落ちる状態でしたが、しっかりと剥落止めをして、部分的に補彩を追加しました。 |

|

|

|

|

左は「神躰」の剥落修理です。色が変わって剥落止めが中まで浸透していく様子が分かります。その後変色は、完全に元に戻ります。 |

|

|

宝生流本面「鷲鼻悪尉」の修復で、顎髭の下が、虫食いで完全に腐食していました。丁寧に消毒をした後に、剥落を止めて木屎を充填して補強しました。 |

|

|

左は大変な修復だった顰の、完成写真です。鎌倉末から室町期の時代感を損なわぬように、それで舞台でもしっかりと能面としての役割を果たしてくれるよう、調整も大変でした。R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

この何年間か大変な修理が続いています。

他に女面の修理が多くて、写真に残

余裕がありませんでした。

小面・曲見・等の修理が多く、使用頻度が

高く傷みも頻繁なのが分かります。

特に下段の、「顰」は大変でした。

木地そのものの劣化が酷く、虫食いで

ボソボソになって空洞だらけに

なっていました

木屑で復活し、彩色には和紙を張って、

どうにか使用できる状態になりました。R3年

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大変長らくのご無沙汰です。

全く時間が取れずに、更新を怠けてました。上の写真は、最近の報告が出来てなくて、結果を紹介してなかった古面です。左は宮田筑後の般若、上は是閑の景清と、満照の黒髭、甫閑の獅子口、近江の小飛出、室町の霊の怪士、などです。他にもまだまだあるのですが、載せられない写真も沢山あるのでまたの機会にします。修理は大変ですが、楽しみです。祐10月 |

|

|

|

|

|

先ずは宮田筑後作の

般若です。これは、昨年末にNHKのテレビ放送の葵上に使用された般若で、想像以上に大きなダメージを受けていました。

至るところに亀裂と剥落が見られ、胡粉の剥離や浮きは前面に近い状態でした。

まずは全面に蒸気を当てて胡粉を柔らかくしてから丁寧に剥落止めを施し、剥離や各楽した部分には、彩色の補点を慎重に色合わせをしながら、元に戻しました。 |

|

|

|

|

|

|

|

上は全面に膠の劣化が進んで、木地から浮いてしまった喝食の面。下は黒髭です。いずれも大変な作業となりました。後藤 |

|

現在は宝生流「十六」の写しと、「黒髭」の補修に追われています。

本年最後の京都行と、毎年24日の白山比咩神社菊理比咩の神様

お迎えの行事を済ませて、実行中の修理を済ませてしまわないと、ゆっくりとお正月を迎える事が出来ません。

年明けには、宝生和英家元の香港公演に同行します。

色々と写真が集まれば、また掲載の予定です。

本年も、ホームページの掲載が大変遅れました。申し訳ないです。

また、新年も何卒宜しくお願いします。 後藤祐自30年12月21日 |

|

|

|

|

|

|

|

|

最近、舞楽面の「蘭陵王」を制作しました。何気なく簡単な気持ちで引き受けましたが、全ての仕事が停滞するくらい大変でした。上の段左から、木地仕上げ・下地塗り・漆と胡粉塗り・漆の味付けと岩絵の具着色・それに金泥載せ彩色・植毛と、それぞれの段階がやってみないと分からない難題づくめでした。まあ納期ギリギリで完成して一安心です。祐 |

|

|

|

|

左の写真は宝生会所蔵の江戸時代中期の出目甫閑の「獅子口」です。全体に膠が劣化して、胡粉の剥落と亀裂を生じています。

金泥彩色なだけに、色合わせは易しいのですが剥落止めが吸い込みにくいので亀裂の補修が大変です。

その下は江戸時代中期の宮田筑後作の「般若」です。

これも膠の劣化が全体に進んでいて、まず剥落を止めるのが一苦労です。剥落止めを吸い込んで、至るところにシミが浮き出してむらむらの状態になっています。乾けば綺麗に消えてしまいます。祐 |

|

|

|

|

|

|

|

左の4枚の写真は修復が完成した状態の写真です。これでまた

それぞれに舞台で活躍してくれることでしょう。

H30.9th |

|

|

|

|

写真は左から、宝生本面

「小悪尉」「神躰」「三日月」

修理できていますが、膠を吸い込ませるこれまでの修理には限界があって、かなり傷んだ状態で定着されていて、部分的にやり直すのは至難の業です。祐 |

|

|

|

宝生流本面(龍右衛門作)の喝食を写しました。

本面は江戸期の補修の跡や樹脂の滲み出した色などで、黄味の強い汚れが浮き出ていますが、雰囲気が残る程度にきれいに仕上げました。

平成30年8月 |

|

|

チケット チケット |

|

|

一時開場なのに、12時半には正面席が殆ど埋まりました。開演の時には300人を超える見所で子供達も沢山来てくれました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

全曲、宝生流家元の宝生和英師に地頭を務めて頂きました。

「熊坂」「雷」(狂言)「羽衣」「猩々」と、子供たちの集中力が途切れない半能形式にして、見ごたえのある楽しい時間を過ごせました。スタッフはご苦労様でした。 祐自 |

|

|

|

石川テレビと北陸中日新聞との共同企画で、7月12日に同時に紹介してくれました。

今更ながらですがお恥ずかしいのと、第1面での掲載に驚いているのと、二日後にまたしても金沢版で大きく取り上げて頂いたことに複雑な気持ちで感謝ですね。皆様、応援有難うございました。 祐自 |

|

|

|

宝生流、昭和38年国指定の赤鶴作「大悪尉」を写しました。本面はこれまでに数々の修復が行われて、原本が曖昧になっているので、かつて鐘紡美術館所有の「大悪尉」を参考に少なくとも江戸時代初期の状態に復元する事にしました。力強い雄大な雰囲気を感じさせます。 |

|

|

|

オークションで江戸時代初期の喜多流の創始者ともいえる喜多長能の花押の入った小面を買いました。左右が大きく違った造形で、ゆったりとした可愛さより怪しいまでの厳しさを感じる小面です。

古元休とか出目栄満当たりの作品と思われます。 |

|

|

|

|

江戸時代初期、作者不詳の大癋見の修理です。

全体に古色が強く落ち着いた雰囲気の面です。誇張された力強さは薄くても、奥から押してくるような力を感じます。 |

|

|

|

江戸時代初期、出目洞白の大癋見です。紙彩色ではないのですが、至るところの胡粉が木地から浮いていて剥落寸前の状態でした。今のうちにしっかり剥落止めが出来て良かったです |

|

|

|

|

白山比咩神社の三面を写しました。写真の大きさの比較は適当ですが、翁→黒式→父の尉の順番の大きさです。なんか御利益がありそうで見ていて楽しくなります。平30年 |

| 翁 |

父の尉 |

三番叟 |

|

|

|

|

|

|

室町時代初期

翁 |

室町時代初期

父の尉 |

室町時代末期

黒式尉 |

白山神社本宮

白山比咩神社の宝物

「翁」「父ノ尉」「黒式尉」

の3面を修復しました。

どの面も剥落と黴が酷くて、本当に少しでも吹けば彩色が落ちると言った状態でしたが、何とか上手く止めることが出来ました。 |

本当に久々の活動報告です。

と言うか、2018年・平成30年の「おめでとうございます!」さえ言えずに

なんだかんだとあまりにも忙しい毎日の中で、長い間更新を怠けてました。2018年2月16日祐自 |

|

|

左の写真2枚は、修復前と修復途中の状態で、剥落止めの定着液を充分に吸い込ませて木地や胡粉の色が茶色くなっています。これは定着液が乾くと色は元に戻ります。ただ今より以前の修復が残っていて、それがかなり赤身の強い状態で中途半端に修復してあるので、その色にも合わせ、元の色にも溶け込ませるというので、大変面倒な色合わせになりました。完成右 (祐) |

|

|

|

2017年1月13日(金曜日)の東京新聞「伝統芸能を楽しむ」の欄に掲載して頂きました。東京の宝生会能面教室に通い出して早くも7年が過ぎて、宝生の家元も内弟子達も大変楽しく大切にしてくれるようになりました。東京での吞み会も楽しみの行事です。

右は大好きな飛行機からの風景です。

|

|

|

|

|

|

|

2月12日に靭猿に使用する「子猿」・1月22日に安達ヶ原に使用する「痩せ女」を創作しました。「小癋見」は近江の型です。

どちらの舞台も拝見できないスケジュールですが、効果的に素晴らしい舞台になることを祈念します。 |

|

|

|

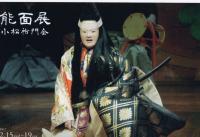

左の2カットはやっぱり楽しい掃除の時間です。知らないうちに箒の役目の人やシートをたたむ人や掃除機の役目の人が決まって、面白い光景です。右は小松能面展の案内ですが、昨年の能楽界で私の「十六」女性用を使用した写真です。 |

|

|

天下一河内の「曲見」二面写しました。右の面は結果的に僅かに丸顔になってしまいました。本面を横にしての贅沢な写しの作業ですが、それだけに拘りの点や思い入れの個所もあって、何度やっても思うように出来上がることはありません。写しは沢山の人に経験して頂きたい |

|

|

|

左は「現代能面美術展」のチラシ用に制作した「泥蛇」の面です。写した本面はもっと顎が大きくて、角も折れて紛失してしまっているのですが蛇をイメージして造形を練り直しています。 |

|

|

|

|

|

|

「 節木増本面」を2面写しました。節木増は「若女」をもとに鼻筋に脂節のあとが出たものと考えていましたが、本面はやはり若女よりもずっと面幅の狭い、増女のサイズで出来ていました。面材は樟で出来ていて特徴のある鉋目が、作為的に施されています。面裏の生地の力強さも感じるのですが、私の力量不足で私流漆仕上げにしてしまいました。

右額上部と側面に剥落・鼻の下に彩色の亀裂が見られたので、今回に補修と剥落止めを施しました。

額の一部の剥落の下には、文字の形跡も見えるので、宗家との相談の上、そのまま残すことにしました。

制作段階でもこの面は、右手に持つのと左手に持つのとの違いでも全く違う表情を発揮するので、いったいどの雰囲気を追いかければ良いか、困難を極める作業でした。

平成28年7月祐自 |

|

|

左は現在修理に来ている能面。

近江「長霊?見」・河内「曲見」宝生本面「舞尉」・「替の笑尉」甫閑「今若」

いずれの面も木地からの彩色の剥離や亀裂が生じて、変色や剥落が進まないようにしっかりと剥落止めの処理をしないといけません。今若は紙彩色で紙が木地から浮き上がった状態も見られ慎重な作業を必要とします。 |

|

左は彩色に剥落止めを十分に浸透させているところ。右は乾いて完成したところ。 祐 |

|

|

6月4日は、小松教室のあと金沢城址公園に「野外薪能」を観に行きます。

5日には県立能楽堂で金沢能楽会の例会能「杜若」を観ます。2016・ |

|

|

|

|

第25回の「京都能面展」が大盛況のうちに終了しました。

今回は参加人数が少なかったのですが、いつもになく充実した楽しい展覧会にすることができました。

金曜日には辰巳大二郎氏との講演で、

観世流の永田克己先生も飛び入りで出演されて、会員制作の能面を舞台で掛けて舞って頂くという、真に贅沢な時間を

過ごす事が出来ました。

平成28年3月25日~27日 祐。 |

|

|

|

|

|

左の写真は、4月3日の金沢能楽会「別会能」に使用する為に制作した猩々の面です。出目洞白の写しですが、口元を変えています。

右は、昭和38年指定、国の重要文化財、伝増阿弥作の「節木増」です。写しを制作するために頑張っています。

それにしても、見れば見るほどに素晴らしい魅力的な女面です。

どこまで迫ることができるか、緊張の連続です。2016・3・19祐自 |

|

|

|

|

左は私の最近作で、昭和38年に国の重要文化財に指定されている「猿飛出」と、珍しい宝生型の「俊寛」です。完全な写しをとる際には、汚れや傷みも写します。 |

|

左は現在修理に来ている「千種怪士」です。もう少し丸顔のものもありますが、勇猛果敢な顔つきをしていますね。 |

|

右は、福来作と伝えられる室町時代中期の型替わりの「小尉」です。下の小尉よりは少し大振りですが、やはり品格の高い引き締まった相貌です。特に顎の剥落が酷くて木地そのものも破損していました。

|

|

|

|

|

|

|

|

修復に来ていた古式の「小尉」です。

時代は室町時代の初期の作品で、面裏に世阿弥元清の銘と岩の刻文字があります。猿楽談議に登場する「顔長き尉の面」そのものの可能性があります。品格に満ちた素晴らしい尉面です。写真上で至るところシミのように写っているのは、丁寧に剥落止めを染み込ませている途中で、彩色の膠が効いていないために、吸い込んでいるからです。無論この後、これらのシミは綺麗に消えています。3・16後藤 |

|

|

平成27年10月28日「北國新聞」

祐門会の活動が「石川県民文化振興基金」の公募助成事業に認定されました。

この日、県庁で行われた認定書交付式で谷本知事の御挨拶の後で、認定された46団体を代表して私がお礼の言葉と決意を述べさせていただきました。今年度の活動としては、しいのき迎賓館での能面展の際に、展示能面を使用して宝生流の若手能楽師に、仕舞や舞囃子を披露して頂きます。 祐自 |

|

|

|

能楽堂教室の片付け風景です。良く見ていると、片付け掃除の上手い人は、作品も器用にこなすようですね。昔から、内弟子に入ると、庭掃除や拭き掃除が毎日の修行で、家事全般が出来ないと、制作をさせて頂けなかったようですね。

東京の宝生宗家の内弟子達も、日夜掃除洗濯・電話番、当番の炊事や雑用に真剣に取り組んでいます。

美しい日本的な姿です。 祐自 |

|

|

○ 左、「弱法師」作りました。甫閑作の写しです。来年1月の大阪能楽堂で使用します。

○右、素晴らしい狂言面3面を、修理しました。室町から江戸初期のものです。 |

|

|

|

「黒ベシ見」写しました。「泣増」や「男増髪」

「弱法師」なんかも、楽しく夢中で写しました。オリジナリティーなんて言うのは、能面の完成された卓越した造形の前では、増に立ち向かう一匹の蟻みたいなもので、真の芸術とは無関係のものです。10月16日祐自 |

|

|

|

|

|

|

|

|

宝生流本面の「俊寛」「浅黄女」「邯鄲男」の修復です。 古面の殆どが

演者の舞台での汗によって、顎の下が傷みますね。 |

|

|

8月30日の大阪能楽堂で開催される「大西松諷会」の「鉄輪」で使用される泥眼です。演者の好みを考えて少し悲しみの強いものと、恨みの勝ったものと制作してみましたが。今回は右の「泥眼」を選択されました。

舞台が楽しみです。 |

|

|

|

|

左は江戸時代末期の「鷲鼻悪尉」です。煙に燻されて使用書う彩色が黒ずんで、木地自体も大変軽くなるまで乾燥していますが、しっかりとした造形の素晴らしい面です。

舞台で充分に使用可能な状態ですが、顎髭の植え換えと、彩色の補修を行います。この面は何と、オークションで落札しました。 |

|

|

|

左は最近インターネットのオークションで見た、まぎれも無い真っ赤な偽物に引っ掛かって、 「江戸時代・元休」の作として、面裏カシュー塗りの技術もお粗末な作品に、偽の鑑定書を貼り付けて出品されたものに、百二十万七千円も投資する人がいると言うのは、日本もバブル景気ですね。(ー_ー)!!7月24日 |

|

あっという間に毎日が過ぎて行きます。久々の更新で申し訳ありませんが、気持も心機一転で新しいページにしました。

右の写真は、最近制作の「男増髪」と「弱法師」です。

男増髪の本面は、古元休満長の作品で、出来るだけ忠実に写しました。弱法師は宝生本面の写しで、雰囲気のある私のお気に入りの型でもあります。胡粉に入っている朱の色が、臙脂色ぽくって盲目の少年の悲哀を見事に表現しています。 |

|

|

|

|

左は、一色町能楽保存会に制作した、「大飛出」です。一色能自体が古い型式を伝承していて、保存面も独特の形の面が多いので、新しく制作の今回も、一色らしい変わった型を選びました。右はこれから制作の「若男」です。 |

|

|