| |

|

|

|

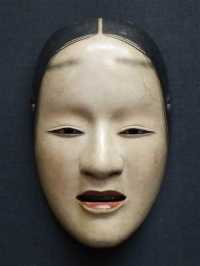

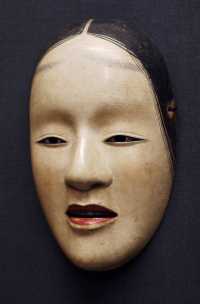

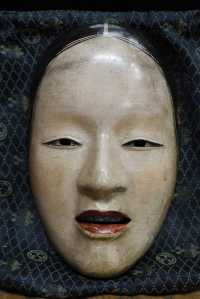

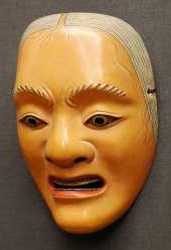

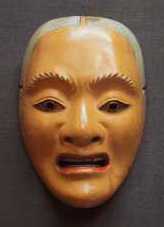

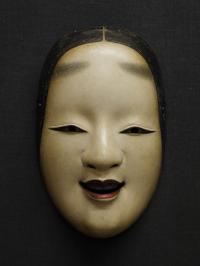

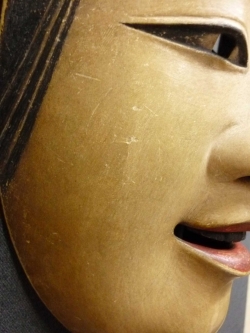

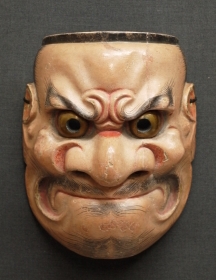

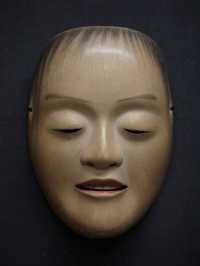

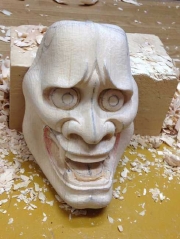

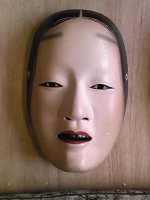

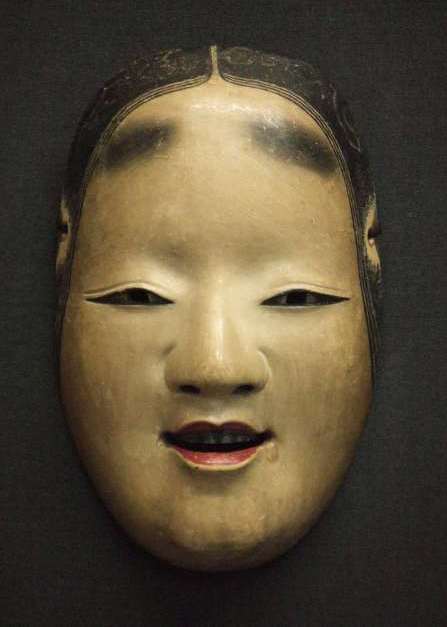

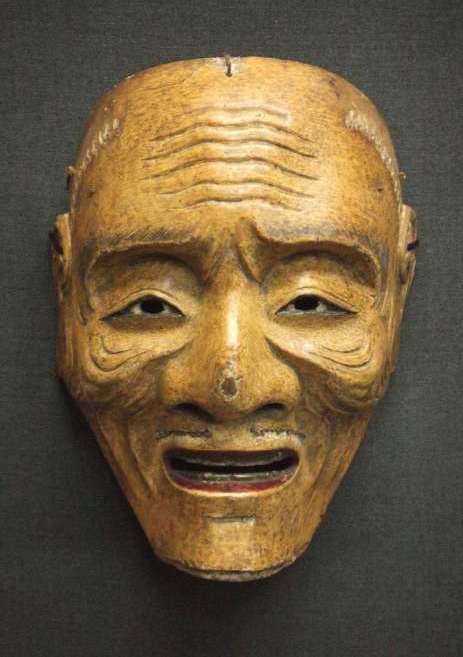

公益財団法人「日本財団」の助成金で宝生会の「泣き増」 (伝増阿弥作・室町時代)と、「山姥」(出目満照作・桃山時代)の2面の写しを制作することが出来ました。

泣き増は脂跡や使用による汚れ痕等も多く、傷んでいましたので新調が急務でした。山姥は宝生会が好んで使用する宝生会独特の型で、古びや時代の細工痕も少なく、濃い朱色の塗りきりの硬い胡粉彩色で、力強い造形です。重量もうんと軽くなりました。平成27年2月 後藤 |

|

|

|

|

|

|

まだまだ年内の修理を待つ能面、一休みの時間はありません。頑張りましょう。風邪

引いてられませんね。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

宝生流本面「泣増」と出目満照作の「山姥」の写しを開始してからもう4か月になります。

その間に「現代能面美術展」や、「北陸能面展」があって、

息もつけない毎日ですが、充実感には満ちてます。「祐」

|

|

|

|

|

|

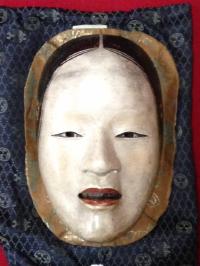

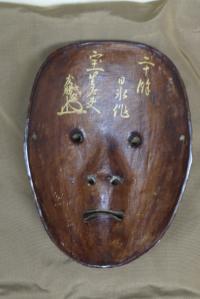

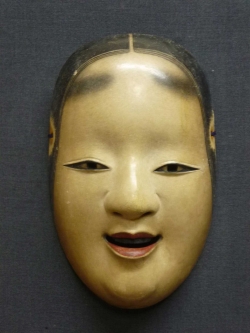

上の写真は此の度、宝生流宗家を通じて、高円宮典子様と出雲大社の千家国麿様とのご結婚のお祝いに進呈された「翁面」で、原本は白山本宮白山比咩神社の室町時代から伝わる宝物の翁で、親交のある村山宮司にお願いして実現しました。翁ですから時代感も少しは写しましたが、格調高いお祝い事ですから出来るだけ品格を重視してすっきりとした造形に仕上げました。

2014年の8月末の仕上がりで、箱書きと共に9月に家元によって進呈されました。心よりの祝福の「翁」です。 (祐自) |

|

|

|

|

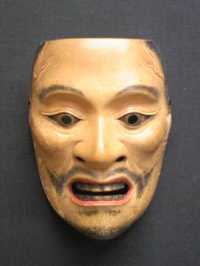

東京宝生会で応急の修理をした「黒髭」

です。額の部分や金泥の歯の部分に剥落があり、広がらない為の処置をして、本修復に備えました。 |

|

|

|

|

|

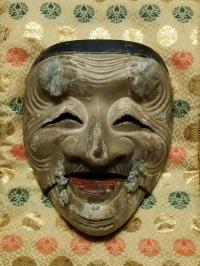

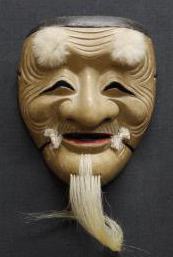

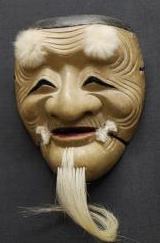

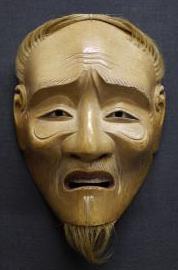

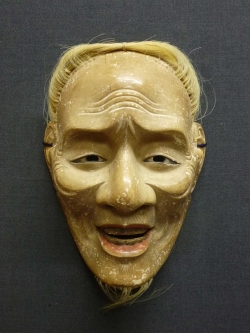

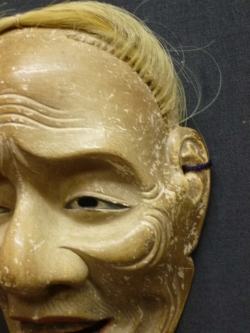

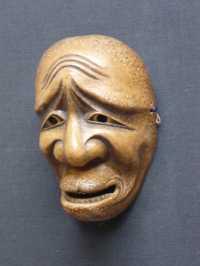

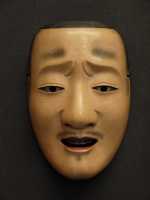

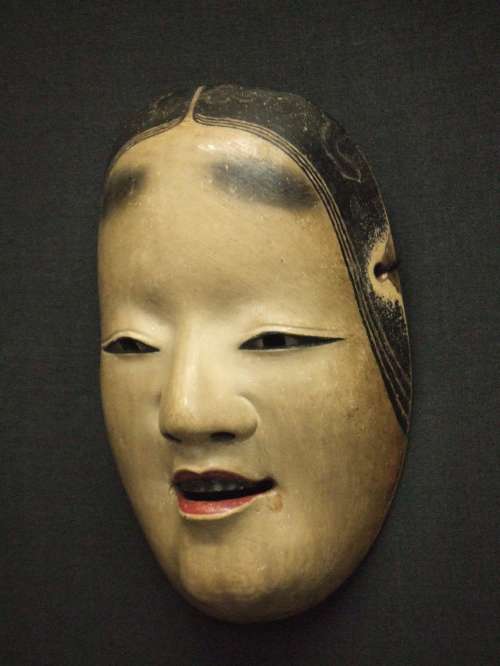

左は修復した是閑作の「三光尉」です。

鼻下の髭や顎髭が切れて抜けていました。両耳の胡粉の修理と共に頭髪も結い直して12月の舞台に使用されます。11月24日 |

|

|

|

|

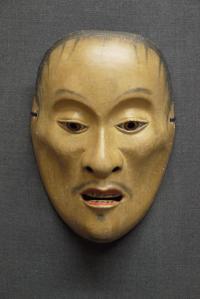

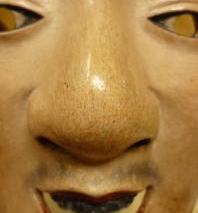

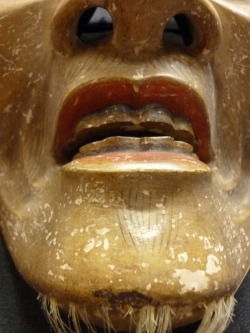

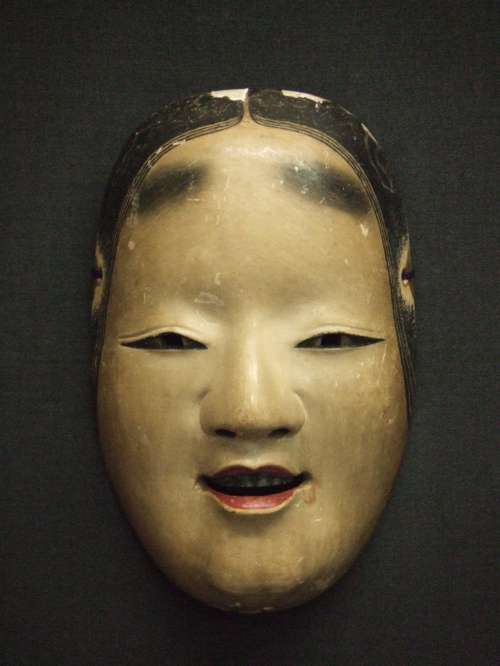

舞台での使用の為に 、大急ぎで修理した洞水作の「真角」です。額上部の亀裂右目の彩色の剥落下唇の胡粉の亀裂下顎の汗による剥離等が、緊急の修理でした。後藤 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

左の写真は一部ですが修復の完成した古面達です。表面の造形の素晴らしさは勿論ですが、面裏の美しさも魅力です。 平成26年11月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本年度は金沢市の指定文化財の能面の修復に追われました。甫閑の「小尉」桃山期の「二十余」伝河内「中将」財連「父尉 」伝越智「小面」江戸初期「長霊癋見」江戸中期「鷲鼻悪尉」江戸末期「蛙」室町「真蛇」

の今期9面の修復があと少しで完了します。宝生宗家のような生きている能面の修復と、現状維持という消極的な修復の差は問題です。 |

2014年11月末日 |

|

|

|

先日、インターネットのオークションで出目右満の「小飛出」を買いました。素晴らしい出来で室町初期の赤鶴の写しでした。家に届くまでは少々心配でしたが、作品を見たとたんに感動しました。流通価格の十分の一以下の値段でした。8月4日祐自 |

|

|

|

|

|

|

|

上段の左右の面は、植毛を修理しただけの同じ面です。髪型だけで随分表情が変わります。

中断は鼻先や、口、頬等を修理しました。

下段は、額や鼻の周囲は無論、全体がいつ剥落してもおかしくないくらいに、胡粉の膠が劣化して いました。これで心配無いでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

この所、写真掲載が出来ない修理が沢山来ています。なんとか良い修復が出来てそれぞれの面が生き返ってくれるように、

しっかりと対策を考えながら、作業を進めて行かないといけないと思っています。 |

|

|

|

|

|

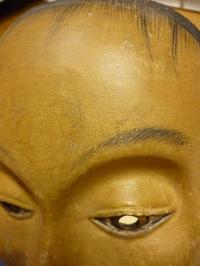

修理を完成させ、所有者の了解を得て、写させて頂きました。制作の為に細部を良く見て観察すればするほど、実に細かい所まで神経を行き届かせ本面を写し取っている事が分かりました。

宝生宗家には本面と写しの2面の舞尉が所蔵されていますが、どれもうり二つです。 6月20日後藤 |

|

|

近江女と般若を制作して、

道成寺にお払いをして頂きに行って来ました。

お天気も見方をしてくれて、これで無事道成寺も務めて頂けると思います。

6月20日 後藤 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

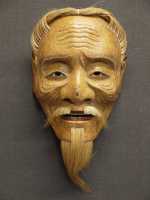

今回の修理に来ている、洞水作の「舞尉」と、甫閑作の「小面」です。

舞尉は全面に剥落が広がって、今にも全体の胡粉が飛んで行きそうな

状態です。

甫閑の小面は、彩色が紙彩色で、額から頬に掛けて彩色全体が、乾燥によって木地から浮いています。本来の彩色を傷つけないように胡粉と紙と木地を接着しなければなりません。 平成26年3月」 後藤祐自 |

|

|

|

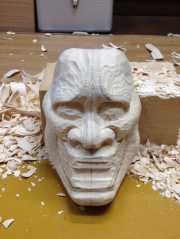

宝生流本面の「木汁怪士」と「顰」の写しです。「顰」は近江満昌作で「木汁怪士」は龍右衛門作です。

どちらも流儀を代表する素晴らしい能面で、次の時代に伝えて行く

為の責任ある作業なので、気持が引き締まります。 26年 祐自 |

|

|

|

左の写真は

修理に来た「中癋見」です。作者は近江満昌で、本面の打ち傷や、木地の割れた状態まで、実に見事に写し取っています。

素晴らしい作品です。

平成26年 後藤 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

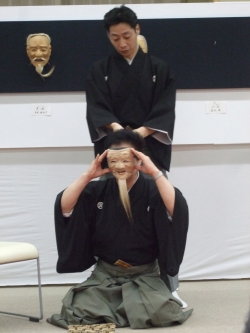

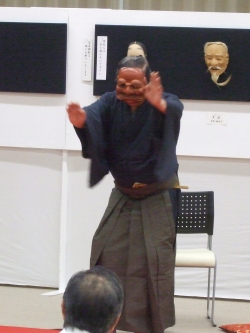

○上は平成25年祐門会「北陸能面展」でのイベントの写真です。

左4枚は、9月21日能楽師の高橋先生親子と私による能面談話です。会場の生徒さんの制作した「猩々」や「翁」を実際に先生方が順番に顔に掛けて見せて頂けました。

右の4枚は、9月22日の狂言師の野村祐丞先生と私による、狂言と面との係りを、狂言面を

顔に掛けて楽しいパホーマンスを交えながら熱心に話して頂きました。

本当に有意義な、楽しい時間を過ごさせて頂き、先生方に感謝感激です。 |

|

|

|

福井県の吉崎御坊近くの願慶寺にお邪魔して、「肉付の面」と呼ばれる面を拝見して来ました。

どう考えても肉付と伝えられる形跡は無いのですが、それよりも「能面」として大変貴重な資料となるべき面でした。制作年代は室町時代と考えられ、この地を訪れた僧、蓮如が都から持参したかもしれないとも考えられる素晴らしい能面でした。6月13日 |

|

|

|

平成25年4月21日(日)

第22回「京都能面展 」では

大和座の安東先生を中心とした仲間の方々が、会場の一角を舞台に見立てて、

「清水」の演目を大勢の観客の目の前で熱演して下さいました。長いお付き合いの先生方に感謝です。祐自

|

|

|

|

平成25年4月20日(土)

KKRホテル金沢にて「右門会総会

が開催されました。」

今年度も精進して頑張ろうと、和気藹々の中、楽しく時間が過ぎました。

習い事のモラルが低下する中、素敵な大人たちでした。 |

|

|

|

会の役員の安念さんが作ってくれた「総会の資料です」

御苦労様です。

祐自 |

|

|

狂言「福の神」に

使用されたのも、以前私の制作したものでした。おめでたい限りです

左の写真は飛行機からの富士山です

|

|

|

|

左は舞台の為に制作した

「翁」です。平成25年1月6日

高橋右任師によって、石川県立能楽堂で厳かに気高く演能されました。

翁は殆ど家元にしか演じられる事が無く、貴重な珍しい舞台です。その貴重な舞台に神の顔として「翁」の面を制作出来たのは嬉しい限りです。 後藤

|

|

平成25年2月14日より

祐門会小松教室の展覧会が

小松・松葉屋さんで開催されています。

16日の土曜日に、合評と

反省会にお邪魔しました。⇒ |

|

|

1月19日に、駅前の金沢ホテルで祐門会の 新年会を行いました。眺めの良い16階の会場は

皆さんの今年の意気込みに、

活気に満ちていました。後藤

←左 |

|

|

「東江」の制作です、本面は出目是閑作。

色々ある東江の中で

私の一番お気に入りの型を写す事が出来ました。 |

|

出目甫閑の

「弱法師」を修復しました。紙彩色の為に木地の上に

貼られた紙が剥がれて彩色が浮いて

いました。

左頬亀裂と顎の修理完了です。 |

|

|

|

「狐」と「白蔵主」の修復が

完了しました。どちらも

膠の劣化が酷くて、全面に

剥落がありましたが、

これでまた立派に舞台で

使用可能になりました。

平成25年1月 |

|

修復中の「大癋見」江戸時代初期のものですが、

舞台での使用が頻繁で、写真では確認できない場所まで全面に剥落が進んでいます。

まず剥落止めをしっかりとして、彩色の復元に掛かりたいと思います。時間の掛かる作業です。 |

|

|

|

|

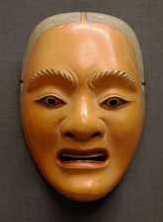

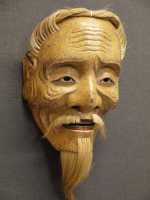

修理の面です。

「黒髭」で児玉近江満昌の作品です。

児玉近江には、この満昌の極めがあるものと、朋満の焼印があるものがあります。同一人物と考える人もいますが、作品からすると全くの別人です。 |

|

|

京都面匡会の会長として、能面教室発足以来の長きに亘って何もかも含めてお世話になって来た、藤井彦四郎氏が2012年10月9日の夕方ご逝去されました。 11日にお通夜、12日にお葬式でした。

本当に会にとって素晴らしい会長で、素敵なお人柄の藤井彦四郎さんでした。これからも藤井さんの遺志を継いで、一層充実した素敵な会になるよう、努力したいものです。10月26日 祐自 |

|

|

パリから帰って本当に貧乏暇なしの毎日を過ごして来まして、ページの更新がまた滞ったままに、早くももう11月の地元大和での個展が目の前に迫っています。

その間「現代能面美術展」があり「祐門会第19回の能面展」があってめまぐるしく動き回る中、注文での制作をこなすのが精一杯で、結局個展の為の作品は、予定よりはるかに少なくなってしまいました。

泣き言は言わずに、何とか無事に個展を盛況に終えたいです。

10・26 |

|

2012年9月2日の家元の金沢での「道成寺」が

写真入りで中日新聞に大きく載っていました。無論、面はわたしの「真蛇」です |

京都のホテルのレストランで、仕事が終わってのひと時、フローズンビールがとても美味でした。 |

|

|

|

|

パリ行きの前から取り組んでいた「真蛇」が、やっと完成しました。本当に大変な作業でした。家元に感謝です。これからは11月の個展に向けて全力全開です。祐自 |

|

|

|

来年の海外能面展の候補地であるドイツのケルンにも行って来ました。左はフランス高速鉄道のパリ北駅の、朝7時過ぎの風景です。駅全体が実にオシャレで未来に繋がっているようでした。 右はドイツの街並み。4月5日現地 |

右はケルン大聖堂です。

北駅から約三時間半、

快適な列車内です。

フランスではコロンと

呼ばれる歴史のある街

で、沢山の人が記念写

真を撮っていました。 |

|

|

画廊近くの街並みです。美味しそうなウインナーのお店や溢れんばかりに飾られた果物屋さんが在りました。

4月5日現地 |

|

|

|

パリに行って来ました!

平成24年4月1日の早朝にパリ、ドゴール空港に到着して、まだ人影の少ないセーヌ川の畔、サンジェルマンのホテル近くまでやって来ました。後ろにエッフェル塔が見えます。2012年4月1日 祐自 |

| 夜が明けて間もない古の街は、清々しく新鮮に迎えてくれました。 |

|

|

個展会場のエスパス・ベルタン・ポワレの玄関です。お昼前から展示を開始。 |

|

会場のオープニングには沢山の方が来られ、大賑わいでした。

言葉が解れば、何でもお答え出来たのですが…… |

|

4月4日には別室会場で「能面の魅力」と題した、講演をしました。

通訳はマリさんと言うとても聡明な人でした。 |

|

|

京都から上田さんと水越さんが、パリまで飛んで来てくれました。御苦労様でした。

4月6日 |

|

近くのレストランで皆で美味しい食事をしました、ワインも最高です! |

|

|

講演は夜の7時から八時半まで、私はワインでほろ酔い気分でしたが、皆さんとても熱心で、終わってから質問攻めに遭いました。日本がまだまだ知られていない事を、痛感しました。 4月4日 |

|

|

|

|

ブローニュの森の中のアクリマタシオン公園での、ジャパンフェスティバルの展示の様子です。4月7日に始まって、5月8日迄、延べ1万人を超える入場者を迎える盛大なイベントだそうです。 今回は「祐門会」として、「小癋見」「深井」

「喝食」「武悪」「嘯き」等を展示しました。 4月7日 |

|

|

|

左は制作中の本面重要文化財の「真蛇」。

右は室町時代に創作されたと思われる、江戸時代に定型化される以前の「大癋見」を写したものです。

つかの間のパリの時間を、ゆっくりしたいです。祐自 |

|

|

|

|

|

パリに行く前にしておかなければならない、大切な仕事でした。左目と歯の金具が無くなってしまった「獅子口」と、右目の金具が取れてしまって鼻や頬の胡粉も剥落で落ちてしまった「大飛出」の補修です。両面とも無事に完了し、早くも舞台で活躍していました。 |

|

パリの前に、宝生能楽堂に「道成寺」を拝見に出掛けました。

満席の会場は、シテの意気込みと張りつめた緊張感で一杯でした。 |

|

|

宝生流シテ方の

澤田浩司氏の「道成寺」の披きを無事に終えてのパーティーです。家元をはじめ、宝生の重鎮の方々の激励の言葉を拝聴しました。 |

|

17日(土曜日)には、きたがわ屋で

反省会も盛大に

出来ました。

来年に向けての反省点や、開催中の楽しい話が次々に出て、あっという間の終了でしたが、皆様本当に御苦労様でした。祐自 |

|

|

|

|

|

|

|

京都能面展が大盛況のうちに終了しました。今回は3日間の開催でしたが、連日の大盛況で700人を超える入場者が有りました。

畳の部屋でゆっくりと見られるのが評判ではありましたが、壁面の展示は少し厄介でした。左は展示中の写真、右は開催中の写真です。17日の3時からは観世流シテ方の橋本雅夫先生をお迎えしての講演会も行いました残念ながら写真なし |

|

|

|

|

左の写真は2月4日(土)に

石川能楽堂で藪 克徳氏が黒塚を演能された時の中日新聞の記事です。

後シテの般若は、河内作を写した私の作品です。

舞台では良く効いてくれたようです。2月12日祐自 |

|

|

左の写真は「若男」の模写の途中です。まだ、天冠や髭を描く前です。

右は、完成写真です。

右側の原作は、重要美術品に指定を受けている是閑作の「若男」です。 |

|

|

左は、「若男」三兄弟と言ったところです。

天下一是閑作の「若男を囲んで、私の写した「若男」

が仲間入りをしています。

私の作品は、少し明度を上げてあるのと、やはり彩色の本当の深みに掛けています。なんと言っても

天下一是閑ですね。 24年1月29日 祐自 |

|

あっという間の一カ月、もう1月も終わりになります。

今日は県立能楽堂で、高橋先生の「右門会」の新年会でした。

|

|

午前十時半から、午後四時半まで、皆さんお疲れ様でした。二男の

喜久が頑張ってました。

24年1月29日 |

|

|

|

|

もうすぐ「京都能面展」です。完成に向けて皆さん頑張っています。

今回の展示には、約23名、50面を越える展示になりそうです。 |

|

平成23年最後の更新です

何度も書きましたが、あまりに忙しい為に更新が出来なくて申し訳ありません。

結局、今年度予定を終わらせることなく、新年を迎えます。

我が、仕事場の大掃除や整頓すらできないままの、慌ただしい師走でした。12月29日

|

一色の「小尉・室町時代末期」を、復元しました。

左は、上塗りが終わって、色を載せて行く前の写真、右が完成間近の植毛前の写真です |

|

|

長い間、待たせてしまってやっとの完成でした。「小尉」の原型のような型と表情で、とても現実味の強い造形です。

最初は、やはり誰かの顔がモデルに

なっていたのでしょうね |

|

|

一色で使用する為に制作した洞白作の「中将」の写しです。これから様々な能に使われて、命を吹き込まれていってくれるのが楽しみです。 |

|

|

一色の近江児玉作の「小面」です。近年の塗り替えで、全く変わってしまっていましたが、幸い表面の彩色だけを本来の木地から剥ぎ取る事が出来たので、彩色を最初からやり変えました。近江児玉本来の仕事を意識して仕上げました |

|

|

修理を待っている能面達です。出目満総の「孫次郎」・古元休の「怪士」児玉近江の「平太」

どれも素晴らしい作品です。 |

|

|

|

古元休の「怪士」は彩色のあちこちが木地から剥離して、剥落寸前の状態でした。まず丁寧に剥離して浮いている部分に多量の膠を注入して、剥落止めをすることから始めました。12月5日 |

|

|

作者不詳の「三光尉」は、やはり素晴らしい能面でした。

見れば見るほど、三光尉を創作したと伝えられる作者(三光坊)の真作ではないかと思わせる室町時代末期の品位品格ともに良く出来た面です。

左右の絶妙な非対称の歪みや、刀跡の力強さ、彩色の透明感と時代の深さ、どれを見ても一級品です。

三光坊と対面しているような気分になります。祐自 |

|

|

|

|

●宝生流の未来を背負う若き能楽師達が、忙しい時間の合間を縫って、真剣に能面を制作しています。

いつかは自らの舞台に掛けられる面が出来ないかと、一生懸命な姿です。

制作の途中でも本面が見られる環境は、贅沢な限りです。 11月29日 |

|

●指導の合間に、私は古面の修理です。

細かい剥落は、酷くならないうちにこまめに修復するのが一番です。

神経を集中して 細部まで良く観察し、限りなく理想的に現状を維持するよう修理方法と方針を、決定しなければなりません。 |

節木増 |

|

宝生流本面、国の重要文化財の「増髪」です 。前の修理担当者の修復が酷くて、益々修理個所の剥落が進み、今回、修復と復元制作を行いました。

祐自 |

|

「小飛出」 |

|

金沢能楽美術館を通じて、イギリスから能面の修復依頼が来ました。

江戸時代末期の「筋顰」

という変わった面です。

作者は出目洞雲とか、長雲というところでしょう。

欧州の乾燥した空気のせいで、全体にひび割れと剥落がありましたが、これでまたこれからの長い年月、日本文化の素晴らしさを伝えてくれるでしょう。祐自

|

|

|

|

最近、異常に忙しい中での修復面です。どちらも室町時代末期頃の「癋見悪尉」と「真怪士」です。

言うまでも無く素晴らしい面で、修復の方針や方法に最大の注意を払って、作業しています。祐自

漢字間違ってましたね、

<m(__)m> |

|

|

小松教室に行ってきました。

80歳を越える堀口さんを含めて、老若男女が楽しそうに真剣に、作田先生のもとに頑張っていました。

休憩時間にはお茶を頂きながら、

暫しの能面談義でした。8月13日 |

|

|

|

今回は虫干しに行って来ました。

これから、修理を手掛けて行かなければならない

室町時代末期から、江戸時代末期までの能面達です。長い時代を活躍して来て、何か一休みしながら

次の舞台の為に体制を整えて欲しいと、訴えている声が聞こえそうです。 23年8月22日 |

|

|

今回の修復は、江戸時代末期の「小面」です。 彩色の様子や面裏の取りから、雪の小面の写しである事が分かります。 |

|

|

全体に胡粉が浮いていて、汗の溜まる顎下や、頭頂部の輪郭周りに多数の胡粉の剥落がありました。左は修復前、右は修復後の写真です。 |

|

|

| ④綺麗にしてみて驚いたのですが、制作年代は江戸時代初期以前、桃山時代、室町時代後期も考えられる造形で、額の皺の表現や、植毛の仕方、彩色の胡粉(白土)かも、の状態等は大変時代を反映した、素晴らしい能面でした。思わぬ、大変な掘り出し物でした。23年7月15日 祐自 |

| ③本来の彩色に可也り近づきました。こびり付いた油汚れのような煤と、彩色の下から浮き出ている、木地の脂とで洗い出しは大変な作業でしたが、何とか本来の造形の輝きを取り戻すまで回復しました。 |

|

|

|