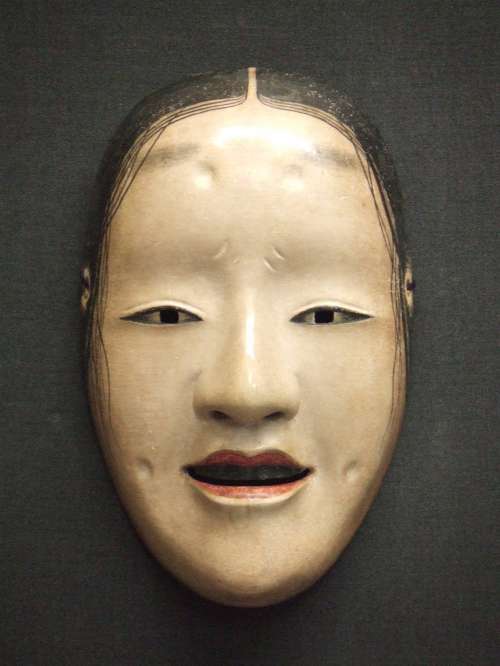

| 右、ちょっと珍しい「増髪 」を写してみました。玉鬘なんかに使用すれば良い効果を見せてくれそうな、怪しい雰囲気を持った増髪です。原型は甫閑ですが、特に大胆に太く引かれた毛描が変わっていて、魅力的な面です。金春家にそっくりな型のものがあります。今年の三月の金春の月報の表紙に写真が出ています。 |

|

平成23年7月17日に、平成22年夏から23年春までの活動のページが消えてしまいました。

バックアップも取っていませんので、復元不可能となっています。

もしも、外套のページをコピーされている方がおられましたら、祐門会の「お問い合わせ」

欄にでも、御連絡頂ければ幸いに存じます。 |

|

野村祐丞氏・増田秋雄

氏らによる狂言「宗論」

です。絶妙の掛け合い

は 、何時もながらに

見事です。 |

|

「石橋」前シテは

私の制作の童子

です。 |

|

赤は私作の「獅子口」 |

|

大きくて力強い、髙橋親子の迫真の舞台でした。

金沢能楽会・別会能平成22年9月5日

「石橋、連獅子」でした |

|

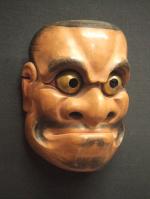

やっと「長霊癋見」の完成です。

江戸時代初期の出目古元休の作品の写しです。

盗賊らしい髭を蓄えた無骨な表情に、間の抜けた熊坂長範のユーモラスな

表情が混ざっています。長霊癋見は

三度目ですが、毎回毛描をする度に

視力と運動神経の衰えを感じさせられます。2010.8.27 |

|

|

|

|

2010年金沢能楽会の別会「連獅子」に使用する獅子口の面です。左は彩色をする前で、右は完成写真です。9月の舞台で活躍してくれる事を願うばかりです。

この獅子口の本面は、宝生流の国指定の重要文化財に指定されている、室町時代の本面を写させて頂いたものです。現存する様々な獅子口の型の基になっているものです。 |

|

|

|

|

|

|

| 平成22年11月2日(火)~7日(日)、京都南禅寺にある財団法人野村美術館での、「後藤祐自能面展」の様子です。約35面の展示でした。 |

|

|

和倉温泉の旅館、加賀屋の展示ケースにある、祐自作の

「小面」と、「平太」です。平成22年 |

|