|

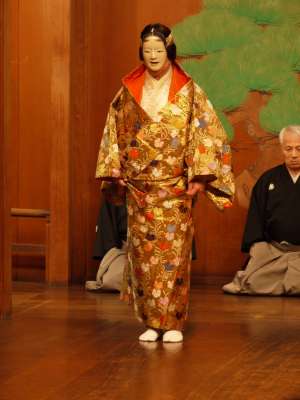

7月2日の観能の夕べです。「半蔀」シテは、高橋右任氏、面は以前私の制作した「節木増」でした。夕顔の思慕の雰囲気やはかなさの良く出た、美しく強い舞台でした。 |

|

|

|

上は、野村先生と増田先生の、絶妙に息の合った狂言でした。祐門会からも沢山の方が観能に来られてました。御苦労さまでした。7月3日祐自 |

|

●金沢能楽美術館の能面教室に行って来ました。寺島先生、笠森先生が、沢山の生徒さんを前に、大奮闘されていました。

今日は皆さんの荒彫りをさせて頂いて、邪魔をしないように退散しました。

どんな仕上がりになるか、これからが楽しみです。 23年6月12日 |

|

|

|

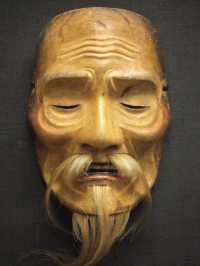

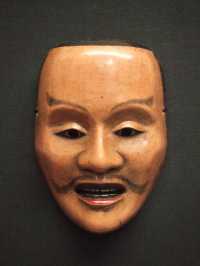

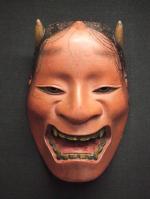

制作中の「猿飛出」の面です。

江戸初期の作者「近江」の作品を基にした型ですが、それにしても我々の祖先は

見事に興味ある楽しい形を

創作したものです。6月13日 |

|

|

平成23年5月14日の

「北陸中日新聞」夕刊 第8面テレビの番組欄の下に、まるまる半分以上を使って、私の仕事の紹介記事が出ました。

あまりに大き過ぎて気が付かなかった程です。

「東京新聞」は13日の夕刊、名古屋中日新聞も13日の夕刊に、それぞれ同じ大きさで出てたそうです。東京新聞の記事は、15日に仕事で東京に出た時に、千代田区の代々木図書館でコピーさせて頂きました。

|

|

|

|

|

|

|

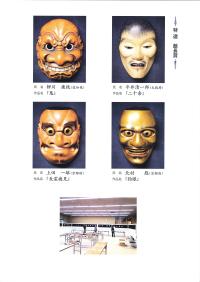

今回の修理が完了しました。江戸時代

中期から末期までの能面、宮田筑後や

出目甫閑、 出目洞水等の現在使用するのに何れも一番使用しやすい時代の

能面達です。甫閑や友水等は、やや

力的にはおとなしくなっていますが、彩色が美しくて工芸的には完成された美しさ

を持っています。 5月13日祐自 |

|

|

|

|

|

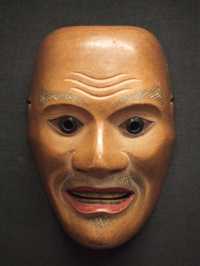

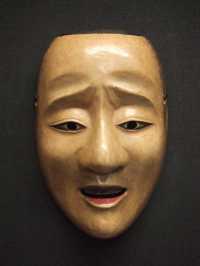

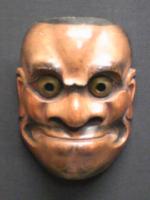

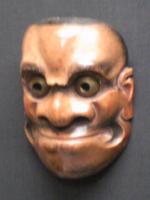

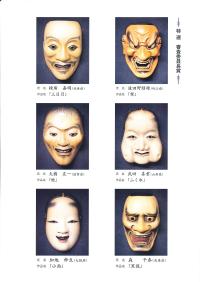

左の写真は何れも

河内大掾家重、別称「天下一河内」の作品「曲見」です。曲見は江戸時代初期の作者によって沢山作られていますが、中でも河内の作品は別格と言っても良いほど品格に優っています。祐 |

|

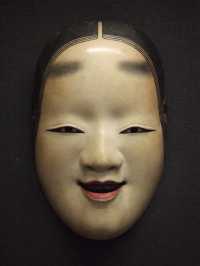

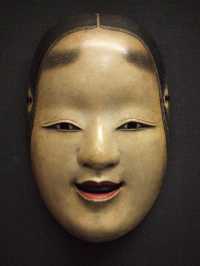

こめかみの辺りが

比較的高く、額が丸く広いのが特徴のような可愛い「小面」です。彩色の技法や面裏の刀跡から、作者は宮田筑後だと思われます。 |

|

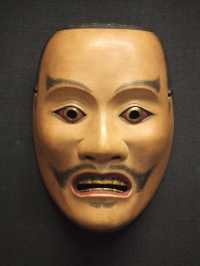

作者の分からない「景清」

ですが、時代は江戸の末期のものです。珍しい型と

言えるでしょう。これらの面は点検や、修理に来ています。 5月10日 |

|

●右の写真

東京水道橋では,本年も家元をはじめ

未来の宝生流を背負う若い能楽師達が、

洞水作の「増女」を目指して制作して

います。

今年の進行は早くて、もう形が出来て

来ました。

23年3月28.29日 |

|

|

|

|

4月16日の「祐門会総会」のあと

お花見に安念さん高橋さん笠森さん苗加さん本田さん坂さんと私で、浅野川のほとりをふらふらと歩きました。満開の桜の下を、 酔っ払いが

また次の呑み場所へ移動する途中です。次の日は私は車で大阪行きでした。 |

|

久々の更新です。今月は身辺の変化が大変だったのと、東京に大阪に京都に新潟に富山に と、本当にあちこち移動が大変だったので、あっという間に時間が過ぎ去ってしまいました。本当に申し訳ありません。<m(__)m>

財団の助成金事業での修復が完了した記事が出ましたので、載せさせて頂きます。 |

|

| この為に撮った写真ではないので、修復前と修復後で環境の全く異なった条件で撮影した写真で分かりにくいですが、お許し下さい。 |

|

|

|

●昨年度三重県指定文化財の

住友財団助成金による、修復事業です。桃山・江戸時代の面が殆どですが、大名家所蔵の既成の能面の方によらず、郷土に伝えられた伝統芸能としての能に使用する能面としてどれも個性的な表情をしています。 祐自 |

|

|

|

|

|

|

|

左の写真は「東江」と言われている面ですが 、本来はなかなかよく出来た「橋姫」の面です。たまたま「東江」の面が無いからと女面を男面にまで変えてしまっているのです。これも本当はもとの橋姫に戻してしまいたいのですが、現状維持の原則から、彩色の剥落のみを修理しました。 23年3月 |

|

● 住友財団の補助金による、一色・児玉近江作・小面の修理面ですが 木地には「児玉近江」の焼印があり作者ははっきりしているのですが、彩色は明治時代頃の塗り替えで、制作当時の作風は窺う事が出来ないくらい変わっていました。塗り替えの彩色は紙彩色で出来ており、しかも今回全体が木地から浮いて剥落寸前になっていましたので、三重県の文化財としての変更許可を頂き、彩色全体をそっくりとそのまま木地から剥がす事にしました。様々な方法を考え難航したのですが、見事顔パックのように木地から彩色全体をすっぽりと剥がす事が出来ました。上の写真は、剥がした彩色胡粉だけの顔と

残った本来の木地だけの写真、表裏です。 後藤祐自 |

●下の邯鄲男も上の小面も偶然「児玉近江」の作品ですが、一般に「近江満昌・天下一近江」と「児玉近江」が同一人物だとされていますが、私はたまたま以前にも「児玉近江」の小面を塗り替えた事があって、生地や彩色の状態、面裏の刀跡などを参考に考えてみて、二人が同一人物であるとはとうてい考えられないことだと結論付けています。

道具や感覚から来る技術的手法も、能面としての統制感も二人には何ら共通点がありません。満昌の作品と、児玉の作品には出来栄えに違いがありすぎるのです。

天下一近江には一貫した作品のレベルがあるし、児玉の作品にはまた別の統一された

性格があります。よって、二人は別人に違いないでしょう。平成23年3月 後藤祐自 |

|

● 個人的な能楽師の所蔵面の修復の中で 「邯鄲男」と「中将」の面です。

両面ともに細かい傷が沢山見られ、部分的には鼻の頭や頬、それに顎下等に

剥落が見られました。 今回の修理で美しく蘇りました。

特に邯鄲男の面裏は「児玉近江」の特徴が強く出たもので、焼印はありませんが、

技術的な面や造形感を探るのには、良い資料です。 後藤祐自 |

|

|

●住友財団の助成金による三重県の文化財の能面修復が、2年掛かりで終わりました。今年度は15面の修復でした。可也の手間が掛かったもの、難解な判断を要したもの、色々でしたが、無事に修復を完了できました |

|

|

|

|

輪郭の側面が割れてしまった面。

額や顎の部分が

割れて、欠けてしまった面等、長年の使用は大きな損傷になります。

23.3th |

|

|

|

木地の割れや、欠けた部分には、本体に木目を合わせて、同材で継ぎをして形を合わせます。彫刻刀の鉋目も合わせます。

|

|

|

形を整えて研ぎ出しをして、周囲の調子に合わせて彩色を補足して

仕上げます。

右は「天下一若狭守」

の小面の焼印と、修復中の曲見の写真です。

後藤祐自 |

|

平成22年度修復中 平成22年度修復中 |

|

|

|

|

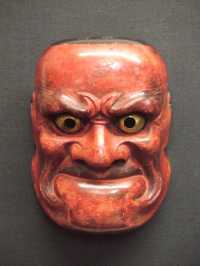

小松の松屋さんにあった

ちょっと大振りな「般若」

の面です。顔には掛ける

事が出来ますが、能面の

般若とは違った不思議な面です。一体何に使うの

でしょうね。立派な真塗りの面箱に、写真のような

青磁の家紋が入っています($・・)/~~~ |

|

|

|

●「小飛出」の修理が終わりました。

全体の膠が既に利いていなくて、息を吹きかければハラハラと胡粉が

落ちる状態でしたが、時間を掛けて

何とか最大限にオリジナルの胡粉を止めることが出来ました。 |

|

|

○江戸時代中期のおそらく宮田筑後作の「長霊癋見」です 。全体が真っ黒の状態で修理に来たのですが、

表面を丁寧に洗いだすことで、彩色の色彩と輝きを取り戻す事が出来ました。どちらも祐門会で写しを取って

置きたい良い作品です。H23・1・24 |

|

|

|

小松「祐門会」の皆さんの能面展が

開催されています。

1月15日(土)~ 29日(土)

小松市大文字町の町屋ギャラリー

「松の家」にて、写真は会員の皆さんとの記念写真です。H23・1・22

今年は皆さん、力作でした。 |

|

●修復予定の「小飛出」

作者は不詳、江戸時代初期です。

近年、すでに修復が入っていますが

不完全の為にさらに剥落が進んで、額上部や側面の胡粉に細かく亀裂が入って、膠の定着が殆ど果されていない状態です。顎や側面の胡粉の

剥落は無数にあって、危険な状態です。

これから細かい部分部分に膠を染み込ませていき、剥落の個所には、胡粉で補彩していくことになります。時間の掛かる作業です。なかなか優れた舞台効果の高い良い「小飛出 」です。

H22年12月 後藤 |

|

|

|

|

|

|

|

洞水作の「生成」、乾燥で膠が劣化して、彩色が今にも はらはらと落ちる状態でした。まず念入りに全体の剥落止めをして、写真は彩色が落ちてしまった個所を、補彩しています。これから剥落が起きそうな個所も見逃さずに丁寧に、定着させないといけません。下は完成に近づいた状態です。H22年12月後藤 |

|

|

|

|

|

|

|

|

修復に来ている「小尉 」です。江戸中期、甫閑の作品ですが、彩色の下に和紙を

貼った紙彩色の為に、全体が浮いてしまって、紙も剥がれています。上の写真は

丁寧に膠を染み込ませて、剥落を止めています。11月 |

|

|

|

|

|

東京水道橋の宝生宗家の家元や内弟子の皆さんの、初めての小面が仕上がりました。殆ど一年掛かりで、それぞれに個性的な能面が完成し、はたして愛着一入の能面達をどう使ってみようかと、夢は大きく広がっていました。本当の能面を知っているだけに、古味を付け過ぎたり磨いて傷を付けたり、思う存分楽しんでいました。皆さん御苦労さま。さて次は何が出来るでしょう?22年11月 |

|

現代能面美術展の審査結果が決まりました。

今年は第1回点以上の素晴らしい作品が集まりました。

|

|

|

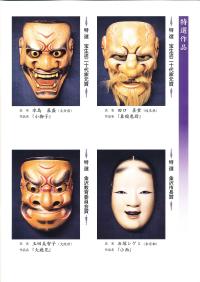

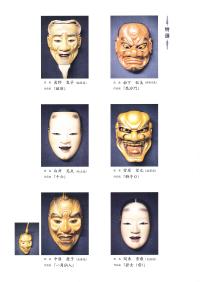

第2回

「現代能面美術展」

の特選作品20点

が決まりました。

応募作品は、どれも昨年の第1回展よりも 力作揃いで

激戦となりました。

地元の石川県勢の

特選が無かったのがとても残念ですが

これも励みにして

一丸となって来年に

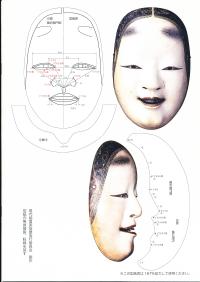

向けて、奮起しましょう。今回は、パンフの末尾に、江戸初期の小面の型紙を提供しました。

来年は、もっと良い作品が集まれば良いですね。

平成22年11月 |

|

|

|

|

平成22年10月29日の新聞

祐門会会員の宝生流能楽師、高橋右任

先生が「北國芸能賞」を受賞されました。加賀宝生の伝統を受け継ぐシテ方として研鑽を重ねる傍ら、子供達の謡や仕舞の指導に尽力されて来た事が、大きく認められました 。

贈呈式は11月3日、午後1時から、北國新聞

20階ホールにて、のようです。

本当に嬉しいニュースです。

望まぬ方が、必然と社会から正当な評価を

得て、このように受賞される事は、何よりの

朗報です。おめでとうございます! |

|

|

●

金沢能楽美術館の

「現代能面美術展」の

審査が終了しました。

平成22年10月14日 |

|

○本年度は応募点数122点

そのうち狂言面が8点、ジャンル不明が

2点ありました。

昨年同様高レベルな作品ばかりで、入選者100名を決めるのは勿論のこと、入賞の20点、選外の22点を決めるのには、

審査員4名が何度も何度も作品をパネル |

|

|

に掛けて 確かめていました。点数配点用の

用紙を制作し、審査の基準を厳密に、明確に

する事が出来、一層公平で正確な審査が出来たと思います。 |

採点表

|

|

|

第17回

祐門会北陸能面展

無事終了しました。

6日間で入場者

1000人を数える事が出来、大成功のうちに終了出来ました。 |

|

今回の「金沢能楽美術館」からの参加の

皆さん。小松からも当番に来て頂いた会員の皆さん、本当に御苦労様でした。内・外国に大きな反響を得る事が出来ました。平成22年10月13日 |

|

|

今回の優秀作品も決まりました。反省会並びに親睦会も、30人を超える沢山の方々の

参加で、賑やかに楽しめました。

これからのますますの発展を期待させて

くれる、楽しい時間でした。よく呑みました。

10月11日 |

|

|

●甫閑か洞水作の「大癋見」です。

先日東京行きの際に、現地修復をして来ました。

写真には見えませんが、両側面耳から顎にかけて、剥落が酷くて

胡粉を盛り上げて再生しました。

鼻や頬には彩色が拭き取られた後に補彩された跡があって、

赤味の強い不釣り合いな彩色になっています。頬の部分はついでに周りの彩色に合わせて、分からないように修正しましたが、鼻の部分は時間を掛けてやらないと出来ないので放置しました。

へしんだ口の形が少し閉まりすぎていますが、力強い良い面です。

|

|

| ●三重県一色町の生きた能面達の修復が、次々に完成しています。今年度15面程あるのですが、殆どが明治か昭和初期に手の入ったものが多く、胡粉の剥落や亀裂が至る所にあって、中には虫食いの酷いものもあります。単に能面として、良し悪しにおいて判断するのではなくて、生き続けている能面として大切に守っていかなければならないと思います。 |